Viele unvergessliche Konzerte unter der Leitung von Peter Eidenbenz, meist in der Tonhalle Zürich.

Viele unvergessliche Konzerte unter der Leitung von Peter Eidenbenz, meist in der Tonhalle Zürich.

Ende der 70er-Jahre trat ich dem Zürcher Bach Chor als Tenor bei, mit Joseph Haydns “Schöpfung” ein fröhlicher Einstieg.

Anton Bruckners “f-moll-Messe” und “Te Deum” waren 1979 eine grosse Herausforderung für mich und liessen mich vorübergehend an meiner Eignung als Sänger in einem auf hohem Niveau singenden Chor zweifeln. Aber ich blieb dabei.

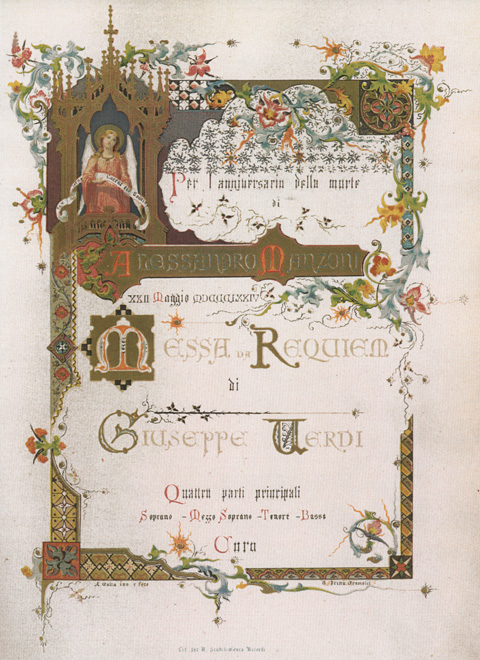

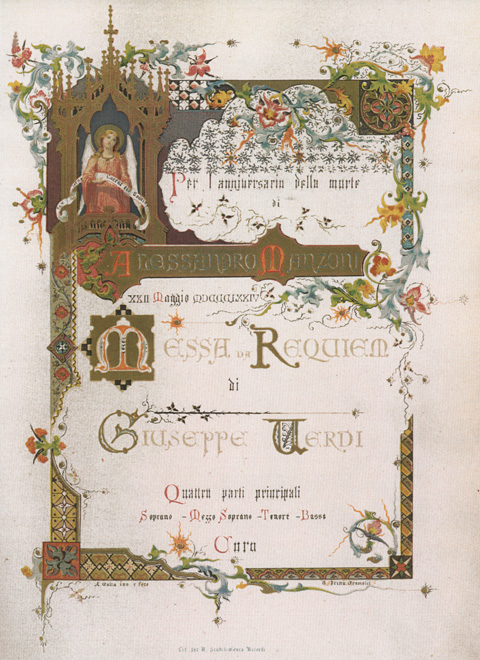

Einen der unvergesslichen Höhepunkte bildeten die Aufführungen von Giuseppe Verdis “Messa da Requiem” unter Leitung des Weltklasse-Dirigenten Gerd Albrecht . Die emotional packende Musik mit den schönen Melodien, das mächtige Tonhalle-Orchester, …

Besonders in Erinnerung blieb mir die temperamentvolle argentinische Altistin Alicia Nafé, welche im “liber scriptus” dem Publikum theatralisch ihren Klavierauszug als Buch vor die Nasen hielt. Zu den kleinen Höhepunkten gehörte auch das offensichtlich verspätete junge Pärchen, das in der kurzen Pause vor dem “dies irae” auf der Seitenempore in die vorderste Reihe schleichen musste und beim bekannten wuchtigen Orchestereinsatz panikartig wieder die Emporentreppe hinaufflüchtete. Der Einsatz gewisser unprofessioneller Chormitglieder (wie mir) beim “dies irae” liess darauf an Konzentration zu wünschen übrig….

Das Jahr 1979 hatte es in sich: Nach Bruckner und Verdi kam endlich der Namenspatron des Chors, J.S. Bach zu Ehren mit dem strahlenden “Weihnachtsoratorium” (erste 3 Teile).

Das Jahr 1979 hatte es in sich: Nach Bruckner und Verdi kam endlich der Namenspatron des Chors, J.S. Bach zu Ehren mit dem strahlenden “Weihnachtsoratorium” (erste 3 Teile).

Der nächste Höhepunkt folgte 1980 mit dem vielleicht grössten Werk der europäischen Chorliteratur: Der “h-moll Messe” von Johann Sebastian Bach. Nach der Aufführung in Zürich, bei welcher die Thalwiler Organistin und Chorleiterin Monika Henking die Orgel spielte, gab es noch eine kleine Tournee in den Bach-hungrigen Süden bis nach Bologna.

Im Herbst gleichen Jahres ein grosser Gegensatz: Die “Quattro Pezzi Sacri” von Giuseppe Verdi, die für mich auch heute noch zu den kunstvollsten und spannendsten Chorwerken gehören; besonders das erste Stück “Ave Maria”, wo es galt jeden einzelnen Ton achtsam zu setzen, hatte es mir angetan. Das “Stabat Mater” danach der pure Gegensatz: dramatisch, expressiv. Giacomo Puccinis “Messa da Gloria”war da schon eher die entspannende Zugabe, da der Opernkomponist natürlich mit seinen eingängigen, leichtfüssigen Melodien das Herz erfreute.

1981 endete mit Wolfgang Amadeus Mozarts “Grabmusik” und Johannes Brahms’ “Ein deutsches Requiem” meine zbc-Zeit. Ich war ja unterdessen ins Baselbiet umgezogen und mochte nicht mehr bis nach Zürich in die Chorproben gehen.

Was mich im Rückblick beeindruckt, ist die grosse Dichte an anspruchsvollen abendfüllenden Werken. Der Chor musste oder durfte immer wieder in für einen Amateurchor relativ kurzer Zeit neue Werke einstudieren.