Mythen …

(Bild: Tafel mit Gilgamesch-Epos) Mythen sind Geschichten aus uralter Zeit. Immer versuchen sie eine Erklärung oder Herleitung für Dinge und Umstände zu finden, für welche keine bekannten Tatsachenberichte oder anderen rationalen Erklärungen vorliegen. Mythen erheben immer einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch im Sinne, dass sie fundierte Erklärungsmodelle, Theorien liefern.

Keine Kultur, keine Religion kommt ohne Mythen aus. Oft verhelfen die Mythen sogar zur Identitätsfindung eines Volkes oder einer Kultur. Ohne die Mythen aus den Hochkulturen des Vorderen Orients und Ägyptens wüssten wir wenig über die grossen kulturellen Umwälzungen beim Übergang von den matrifokalen zu den patriarchalischen Gesellschaften. Ohne die Mythen des griechischen Altertums hätten wir nur eine sehr bescheidene Vorstellung vom alten Griechenland. Ohne das Alte Testament wäre kein Volk Israel, kein jüdischer Staat denkbar; und natürlich auch keine Christenheit. Der Mythos von Wilhelm Tell hat die Kultur der Schweiz und der Schweizer geprägt, selbst bei denen, die die Existenz Wilhelm Tells völlig verneinen.

Heute ist das Thema der Entstehung der Welt bei uns „entmythifiziert“. Aber Menschen brauchen offenbar Mythen. Die modernen Mythen befassen sich mit uns näherliegenden Themen, wie etwa die Mythen, die sich um das Geld, um das Gehirn, um medizinischen Fortschritt oder um die Bedeutung der Information drehen. Auch moderne Mythen erheben wie im Altertum den Anspruch wissenschaftlich fundiert zu sein.

Heute ist das Thema der Entstehung der Welt bei uns „entmythifiziert“. Aber Menschen brauchen offenbar Mythen. Die modernen Mythen befassen sich mit uns näherliegenden Themen, wie etwa die Mythen, die sich um das Geld, um das Gehirn, um medizinischen Fortschritt oder um die Bedeutung der Information drehen. Auch moderne Mythen erheben wie im Altertum den Anspruch wissenschaftlich fundiert zu sein.

Typisch für die Mythen war und ist nicht nur ihr Anspruch, Geschichtsschreibung und fundierte Theorie zu sein, sondern auch, dass es viele verschiedene, widersprüchliche Erklärungsmodelle für die Welt geben kann. Oft existierten zur gleichen Zeit in derselben Kultur Mythen, die analytisch betrachtet sich völlig widersprachen. Selbst im Alten Testament gibt es zwei Versionen der Entstehung des Menschen. Auch Gott erscheint einerseits als Elohim, dem freundlichen und fürsorglichen Gott, in welchem die Götter der Nachbarvölker der Israeliten zum höchsten Gott vereint sind (deshalb ist Elohim ein Plural) und der in Genesis 1 liebevoll die Welt erschafft und sich selber daran freut. Anderseits und zunehmend erscheint Gott als strenger patriarchalischer Jahwe, der Adam und Eva aus dem Paradies wirft und später das Volk Israel zu militärischen Siegen führt.

… und Märchen

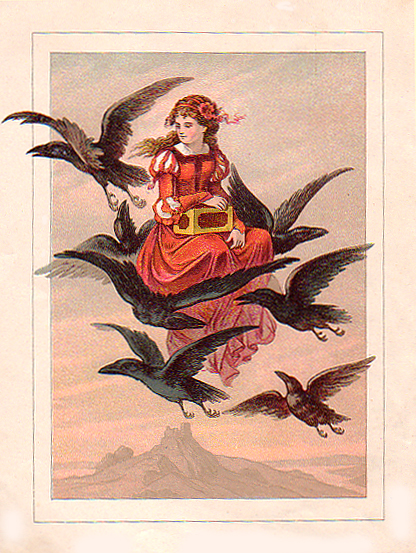

In den Märchen ist im Gegensatz zu den Mythen die Welt einfach da; sie ist wie sie ist. In Entwicklung sind dafür umso mehr die Menschen. Für sie möchte das Märchen Hilfe und Anleitung auf den Lebensweg geben, ermutigen und Zuversicht verbreiten, dass der Weg, obwohl gespickt mit Prüfungen, letztlich zu einem guten Ende führt.

Die Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden führt seit mehreren Jahren die Tradition des freien Erzählens von Märchen weiter. Freuen wir uns auch dieses Jahr auf das Hören und Miterleben von Märchen und Mythen.

Nähere Auskunft: Urs Volkart Tel 061 981 44 72, urs.volkart@maerchenquelle.ch;

oder Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden, Sissacherstrasse 20, Telefon 061 981 43 81.

Die Verwendung der Jahrtausende alten Zahlensymbolik unterstreicht, dass die Märchen

Die Verwendung der Jahrtausende alten Zahlensymbolik unterstreicht, dass die Märchen